2024.06.11イベントレポート

令和6年3月20日(水・祝)から25日(月)に開催した「えどはく移動博物館 in 東京芸術劇場」で、高校生から大学院生を対象に「えどはく学生サポートスタッフ」を募集しました。会場では博物館を支える一員として、歴史や文化を伝える活動をお手伝いいただきました。今回はその様子をご紹介します。

1. 活動内容

1. ワークショップ「さわってみよう!昔の道具」「おもちゃ絵で遊ぼう」の体験サポート

|

「さわってみよう昔の道具」

黒電話、プッシュホン、アイロンなど昔の道具を実際に触れるワークショップで、使い方や形の移り変わりなどの説明を行いました。

|

「おもちゃ絵であそぼう」

おもちゃ絵の複製で遊ぶワークショップのサポートを行いました。

2. 展示の解説

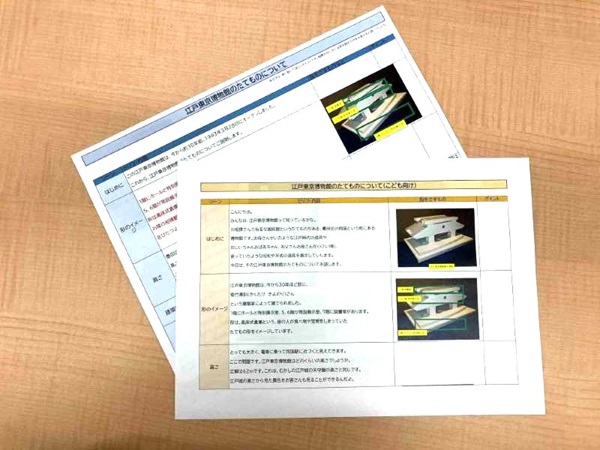

展示のうち「江戸の出版」、「江戸の生活(長屋)」、「明治の東京の街並み」、「文明開化について」、「江戸東京博物館のたてもの」というテーマに絞り、担当場所に分かれて解説しました。

こども向け解説文、大人向け解説文を元に展示解説を行いました |

2. 説明会の様子

説明会では学生サポートスタッフの役割や、活動中に気をつけるところ、活動内容の詳細について学芸員から説明を受けました。この日は、はじめて会う人ばかり。学生のみなさん緊張気味でした。

説明会の様子。オンライン参加、録画配信を視聴する方もいました |

3. 現場研修会

現場研修会では、展示物が並んだ会場で実践に近い形での練習をしました。

学芸員から、解説のポイントや声のかけ方などの説明を受けました。

その後、来場者役と解説役に分かれて練習。事前に配布された解説文や周辺の歴史をよく学んできており、来場者役の質問にも頑張って答えていました。

ワークショップの説明 |

来場者役に声をかけるデモンストレーション |

4. 活動日当日の様子

注意事項を確認し、担当場所に分かれていよいよ活動スタートです |

江戸時代の生活について長屋のパネルを見ながら解説する様子 |

江戸時代に江戸に住んでいた人々の生活についてご紹介。「現代の暮らしの中にあって、長屋にないものは?」といったクイズを通して、江戸の庶民が長屋でどんな生活をしていたかを来場者と一緒に考えたりしました。

錦絵について解説する様子 |

錦絵制作に使う版木(複製)には、複数の版木がずれないように摺るための「見当」という印があります。そういった版木の特徴を来場者に実際に触れて確認をしていただきました。学生サポートスタッフと会話をすることで鑑賞が深まり、彫りの細かさや、版木の裏表両面を使っていることを知って驚かれる来場者も多くいらっしゃいました。

明治時代の東京について解説する様子 |

銀座煉瓦街を描いたこの絵には、ガス灯や鉄道馬車などが描かれています。

来場者が気になった絵のモチーフを会話のきっかけに、明治時代に登場したものについてお話ししました。

《開化旧弊興廃くらべ》を見ながら文明開化について解説する様子 |

《開化旧弊興廃くらべ》は、明治時代に登場したものと、江戸時代から使われていたものを擬人化し、優れているのはどちらか争っている様子を描いた絵です。それぞれ何が戦っているのか絵解きをしていきました。

江戸東京博物館のたてものについて解説する様子 |

江戸東京博物館の触察模型(手で触れる模型)を使って、たてものの構造や形の意味などをご紹介。工事中の足場で覆われた江戸博を見たとおっしゃった来場者も。模型を見て懐かしんでいる方もおられました。

「さわってみよう!昔の道具」黒電話をかける様子 |

黒電話とプッシュホンをかける体験が出来ます。電話をきっかけに、来場者から昔の思い出など貴重なお話を伺えました。

「さわってみよう!昔の道具」 錦絵に描かれたアイロンがけを説明する学生サポートスタッフ |

火のし、炭火アイロン、電気アイロンを実際に持ち上げてもらい、重さの違いを体験していただきました。「重くて、炭火だから目が離せないし、昔はアイロンがけって大仕事だったのね」といったご感想も。アイロンの重さ比べをしているお子さんもおられました。

「おもちゃ絵で遊ぼう」の様子 |

一緒におもちゃ絵で遊びながら、当時どのように使われていたのかを体験するワークショップ。「触っていいのかな?」と迷われている来場者にも声をかけ、体験のきっかけを作りました。

5. 学生さんからのレポート

今回参加いただいた学生さんから「えどはく学生サポートスタッフを経験して学んだこと」というテーマで任意にレポートを出していただきました。 その中からいくつかご紹介いたします。

「『学び』を届ける側から実践して得る『学び』」

ミュージアムとは、訪れることで多様な学びを得られる場であると考えています。今回、「学びを届ける側」としての貴重な経験を得られました。

学びを届けるための準備として、用意いただいた事前資料をもとに、自ら疑問や興味関心を持った分野を掘り下げ調査を行いました。結果、まず自身が今回の展示資料についての知見を深められたように思います。また、来場者に楽しみながら学びを得てもらう、という点で工夫が必要であったため、子どもには興味関心を、ご年配の方には展示資料との思い出を、それぞれ引き出せるような問いかけを行いました。経験を通し、「楽しく資料と関わること」の重要性を学びました。

(K.Mさん)

「相手に合わせた解説の難しさ」

今回は博物館ではない場所で開催した展示であったため、展示解説はお客様のニーズが掴みにくいところがありました。

移動博物館には、元々江戸・明治に興味があって詳しい情報を知りたい方だけでなく、時間が空いたので立ち寄ったという様子の方もいらっしゃいました。お客様によって求めている情報量が異なり、どこまで話すかの見極めが難しかったです。おそらく博物館の来館者も実は求めている情報量が異なるので、相手の興味を引き出しつつちょうど良い分量の情報を渡すスキルが求められると学びました。

(匿名希望)

「学芸員という仕事」

学芸員という仕事では、作品と向かい合うだけではなく、人とも向き合う仕事であると改めて再認識できた。

大学の授業では、博物館の歴史や各作品の収蔵・管理・運搬方法などを学んでいる。そのため、学芸員の仕事は漠然と作品と向き合い続ける物静かなイメージがあった。しかし、今回の経験を通して、来てくださるお客様をはじめ、移動博物館をつくりあげるうえで関わったスタッフの方々など多くの人々が携わっていることを直に感じ取ることができた。

展示説明後のお客様からの「ありがとうございます!」という言葉が忘れられない思い出になった。

(西塚萌さん)

さいごに・・・

今回は、館の外で行う展示だったため、江戸博をご存じの方から、たまたま通りかかった方など、さまざまな方がいらっしゃいました。

学生サポートスタッフのみなさんには、場所の特性を考えながら、少しでも興味を持ってくださった来場者に声掛けを行っていただいたことで、展示室内でさまざまな会話が生まれ、活気ある空間になったと思います。

ご来場のみなさま、ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。